De Doñana al Hato El Frío

Cuando estaba estudiando la carrera de biología en la Universidad de Navarra, una de mis mayores ilusiones era ir a Sudamérica y tener la oportunidad de ver con mis propios ojos todo lo que mostraban los documentales de naturaleza que veía por la tele. En la facultad, unos compañeros me dijeron que el director de la Estación Biológica de Doñana estaba dirigiendo varias tesis doctorales en Venezuela, así que, cuando finalicé mis estudios, viajé a Sevilla para informarme sobre la posibilidad de realizar mi tesis allí.

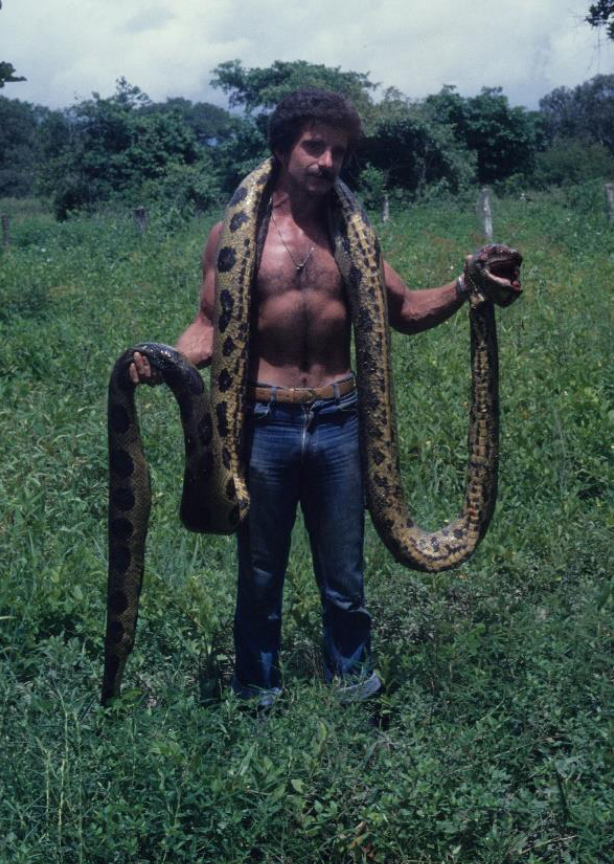

Por aquel entonces, Javier Castroviejo era el director de la Estación Biológica, había formado parte del equipo científico que asesoraba a Félix Rodríguez de la Fuente cuando se filmaron los famosos documentales sobre la anaconda y las toninas o delfines de agua dulce de la serie venezolana de El Hombre y la Tierra. La filmación se llevó a cabo en el hato El Frío, en pleno corazón de las sabanas llaneras. El hato, propiedad de la familia Maldonado, era una finca dedicada a la ganadería extensiva que se gestionaba a través de la compañía INVEGA. Javier, enseguida se dio cuenta de la potencialidad que tenía el hato para realizar estudios científicos de fauna y flora, dada la gran diversidad de especies que presentaba y el excelente estado de conservación en que se encontraba, y convenció a la familia Maldonado para establecer una estación biológica: La Estación Biológica de El Frío (EBEF). Allí ya habían estado tres españoles realizando sus tesis doctorales, Curro Braza sobre el comportamiento del araguato, Carlos Ibáñez sobre la ecología de la comunidad de murciélagos y Tomás Azcárate sobre el comportamiento del chigüire.

Javier me ofreció la oportunidad de realizar la tesis doctoral sobre la biología del galápago. Yo tenía una buena formación teórica pero muy poca experiencia en trabajos de campo con fauna silvestre, por lo que me sugirió que pasara una temporada en Doñana. Allí, además de colaborar con los anillamientos de aves, aprendí a capturar, medir y marcar ejemplares de galápago leproso y participé en un artículo científico sobre el crecimiento de esa especie.

Pasó un año hasta que, por fin, un martes 13 de septiembre de 1977, haciendo caso omiso del dicho popular “martes trece, ni te cases ni te embarques” me embarqué rumbo a Caracas. Conmigo viajaba Jacobo Pérez Torres, perito agropecuario que también iba al hato El Frío para colaborar con los trabajos de investigación que allí se estaban realizando. En Maiquetía nos esperaba José Ayarzagüena, “Ayarza”, que había llegado unos meses antes para hacer su tesis sobre la biología de la baba o caimán de anteojos. Tras una noche en Caracas, nos dirigimos a Valencia, donde se encontraban las oficinas de la compañía INVEGA que a través de la Fundación Iván Darío Maldonado nos había concedido unas becas para la realización de nuestras tesis. Esa misma noche partimos en un autobús que nos dejó en la puerta del hato. Como la estación estaba a unos dos km, Ayarza fue a buscar el coche mientras Jacobo y yo lo esperábamos con nuestro equipaje. Hacía una noche preciosa, a lo lejos el cielo se iluminaba con el resplandor de los relámpagos, y en los árboles se veían una infinidad de puntitos luminosos, luego me enteré que eran cocuyos, insectos similares a las luciérnagas españolas. Además, se oía toda una orquesta de ranas, pájaros y otros sonidos para mí desconocidos. Por fin, mi sueño se había hecho realidad, allí estaba yo, con 22 años y toda la ilusión del mundo.

El hato El Frío

El hato El Frío, de 78.000 ha de extensión se encontraba entre las localidades del Samán y Mantecal del Estado Apure, en pleno corazón de las sabanas llaneras. La mayor parte de su superficie la formaban las sabanas inundables. El bosque se reducía a pequeños bosquetes a modo de islas en la sabana, las matas, o a los bosques de galería que acompañaban a los caños. Siempre hacía calor, las lluvias eran las que marcaban el pulso de las estaciones: época de lluvias o “invierno” (de abril a noviembre), y época seca o “verano” (de diciembre a marzo), con dos meses de transición, abril (entrada de aguas) y noviembre (salida de aguas). Cada época tenía sus ventajas y sus inconvenientes. En la época seca, el paisaje tomaba un color amarillento terroso, todo estaba seco, salvo los pozos más profundos de los caños y lagunas, se podía circular en coche por toda la sabana, pero se levantaba un polvo terrible, que en algunos casos impedía la visión del camino por el que se transitaba. En la época húmeda todo estaba verde, la sabana estaba inundada y la mayoría de los caminos estaban cortados por el agua, había que desplazarse a caballo o en curiara. En la época de lluvias nos atormentaban los mosquitos, en la seca, las garrapatas.

El núcleo del hato, cercano a la carretera asfaltada, lo conformaban una serie de edificaciones: una bodega donde se almacenaban los víveres y una cámara para guardar la carne, un taller, un comedor comunitario y dormitorios para los llaneros, dos depósitos grandes para gasolina y la casa del administrador. La línea eléctrica no llegaba hasta el hato, había un grupo electrógeno que proporcionaba electricidad a todas las casas. La familia Maldonado no vivía aquí, pero tenía una bonita casa que utilizaba cuando venía al hato.

El hato estaba dedicado a la ganadería extensiva, contaba con unas 20.000 cabezas de ganado cebú, que era la raza que mejor se adaptaba a las condiciones de sequía e inundación. Además, había cientos de caballos cimarrones que se organizaban en pequeños grupos formados por el “padrote” y sus yeguas y potrillos, también había un número considerable de burros salvajes. La población de chigüires era abundantísima. Esta especie se explotaba comercialmente ya que su carne salada y seca era muy apreciada en Semana Santa.

Los llaneros eran unos tipos recios, buena gente, que se pasaban el día a caballo arreando el ganado. Eran muy hábiles con el lazo, que ellos mismos hacían cortando la piel de una vaca en una tira larga y estrecha que retorcían sobre sí misma. También hacían unas cuerdas con el pelo de la cola y las crines de los caballos “la falseta”. Cada uno disponía de varios caballos que turnaban, para darles descanso, en el exigente trabajo de Llano. Los caballos los capturaban cimarrones y los domaban ellos mismos. Era todo un espectáculo ver cómo los amarraban a un poste y les ponían la silla, todo ello sin recibir una coz, después se montaban con mucho cuidado y los soltaban, el caballo salía corcoveando y trataba de desembarazarse del jinete, pero el llanero era muy hábil y se agarraba bien a la silla con sus piernas. El jinete se perdía en la sabana y al cabo de un tiempo volvía con el caballo ya cansado y un tanto amansado. Después de varios episodios como éste daba por domado al caballo. A veces, solo volvía el llanero con la silla a cuestas, ya que algunos caballos no superaban el trance y morían. Durante la semana vivían en el hato, donde comían y dormían. Los fines de semana volvían a sus casas en el Samán o Mantecal. Eran muy aficionados al chimó. Éste era una pasta negra parecida al alquitrán que debía de ser nicotina pura. Lo vendían en unas pequeñas latas redondas de donde cogían un pellizquito y se lo colocaban debajo de la lengua, allí dejaban que lentamente se disolviera con la saliva, lo que les hacía escupir frecuentemente. Por curiosidad yo lo probé una vez, sin darme cuenta tragué un poco de saliva, cosa que no se debe hacer, el mareo que me provocó fue instantáneo.

La Estación Biológica El Frío (EBEF)

La Estación Biológica de El Frío estaba algo apartada del núcleo del hato en plena sabana. Las instalaciones consistían en dos casas, disponían de agua corriente y electricidad, que generaba el grupo electrógeno del hato. La más grande era para los biólogos y contaba con tres habitaciones, un baño, una cocina con nevera y hornillos de gas, y un salón comedor con una mesa grande rectangular en el centro. En la otra casa, más pequeña, estaban las habitaciones del ayudante y la cocinera y un pequeño laboratorio provisto de una pila con agua corriente y una poyata. Las habitaciones eran bastante austeras, no había camas, en su lugar había chinchorros. Para mí, el chinchorro es uno de los mejores inventos para dormir en el trópico, mucho más fresco e higiénico que la cama. También había un Toyota todoterreno y varios caballos para desplazarnos.

Cercana a la casa había un cercado con una laguna donde vivía una pareja de caimanes. El macho era un ejemplar de unos 4 metros y 500 kg de peso, se llamaba Joselo y tenía el morro torcido. La hembra, más pequeña, no tenía nombre. El caimán, otrora abundante en los Llanos, había sido puesto en peligro de extinción debido a su caza masiva por la piel. Con esta pareja se pretendía iniciar un proyecto de cría en cautiverio para poder reintroducirlos nuevamente en su hábitat natural.

En la casa de los biólogos vivíamos Ayarza, que había llegado algunos meses antes que yo y era el responsable de la Estación, Jacobo, un perito agrícola sevillano, que vino para ayudarnos con nuestras tesis y yo. Meses más tarde llegó Joaquín, un ilustrador que Javier envió para que hiciera una colección de dibujos sobre la fauna llanera. Con nosotros vivía nuestro ayudante Esteban Torres, nacido en el hato y gran conocedor de la fauna y flora llanera, y Argelia, nuestra cocinera.

Eventualmente, y por periodos cortos de tiempo, pasaron varios investigadores. Me acuerdo de Santiago Castroviejo y Ginés López del Jardín Botánico de Madrid, que vinieron a realizar un estudio sobre las asociaciones de plantas del hato. Con ellos aprendí muchísimo sobre las plantas de El Frío. También pasó por la Estación Luis Clemente, del Instituto de Recursos Naturales de Sevilla, que andaba por todo el hato cargado con su barrena para tomar muestras de suelo.

Nuestra vida en el hato era bastante ajetreada. Nos pasábamos el día en el campo, Ayarza y yo capturando babas y galápagos con la ayuda de Esteban, Jacobo haciendo fotos, y Joaquín lápiz en ristre y cuaderno en mano, tomando apuntes de la fauna llanera. También era nuestra obligación ocuparnos de dar de comer a los caimanes. Teníamos una escopeta muy poco fiable, pues a veces apretabas el gatillo y no disparaba, y cuando lo hacía, con el retroceso del disparo se le desarmaba la culata, pero cumplía su función. Esteban, Ayarza o Jacobo eran los que cazaban, generalmente chigüires, que troceados se los dábamos a los caimanes. Esteban se ponía en el borde de la laguna y con un trozo de carne golpeaba el agua al tiempo que decía: Joselo, Joselo, tome, tome, tome… y Joselo venía y atrapaba el trozo de carne. También teníamos a nuestro cuidado una cría de araguato que estableció una relación muy estrecha con Joaquín, al que consideraba su madre. Se pasaba todo el día en su hombro agarrado a su cuello.

En la bodega nos proporcionaban café, leche en polvo, carne de buey enlatada, arroz, espagueti, una especie de paté de jamón llamado “diablito”, kétchup, harina de maíz para hacer arepas, galletas de soda y refrescos. Si queríamos huevos, verduras o fruta teníamos que ir a los pueblos vecinos, y no siempre tenían. En el Llano no eran muy aficionados a las ensaladas o verduras, sobre todo se comía carne. En el hato mataban regularmente una vaca vieja, matar terneras estaba prohibido ya que se dejaban para la cría, y los mautes se llevaban a otra finca para su engorde. El encargado del reparto de la carne era Orozco, al que teníamos que perseguir para que nos la diera. Muchas veces cuando llegábamos ya la había repartido toda. Al final, optamos por prescindir de la carne de vaca y aprovechar los lomos de los chigüires que cazábamos para dar de comer a los caimanes. Los lomos, cortados en filetes y encebollados estaban muy buenos y eran mucho más tiernos que la carne de vaca vieja. El aporte de proteínas lo completábamos con lo que pescábamos. Los caribes, aunque tenían poca carne, bien fritos no estaban mal, además eran fáciles de pescar, ponías un pedacito de carne en el anzuelo, lo echabas al agua y enseguida picaban. Eso sí, había que ponerles un trozo de alambre entre el anzuelo y el sedal porque si no lo hacías, al tragarse el anzuelo el caribe cortaba el sedal con sus afilados dientes y se escapaba. A veces, cuando chinchorreábamos caía un bagre rayao o una cachama, que la cocinera nos preparaba, guisado con onoto el primero, o al horno la segunda. A Jacobo, que le gustaba experimentar con la cocina, se le ocurrió guisar una culebra de agua que habíamos recogido atropellada en la carretera. Yo no tuve el valor de probarla, los demás dijeron que la carne era dura y correosa.

Por la tarde era obligado escuchar en la radio una novela que Esteban seguía con gran interés: El fantasma del Llano. A Esteban no le importaba salir a cualquier hora del día al campo, aunque fuera de madrugada, pero esa media hora que duraba el capítulo de la novela era sagrada para él, así que todos conocíamos las vicisitudes del protagonista.

Las puestas de sol al atardecer eran espectaculares y su contemplación nos relajaba después del duro trabajo de campo. En una ocasión nos fuimos en el Toyota a la laguna del Boral, donde se congregaban un gran número de garzas para dormir. El Toyota tenía estropeada la batería, por lo que lo dejamos en lo alto de un terraplén para que cuando regresáramos no tuviéramos problemas: al dejarlo caer con la segunda marcha puesta arrancaría sin problemas. La puesta de sol, junto con las bandadas de garzas, fue impresionante, había merecido la pena el desplazamiento. Lástima que el coche no arrancara, por lo que tuvimos que volver a pie a la casa, que estaba a unos 20 km de distancia. No fue el único contratiempo que tuvimos, en otra ocasión se nos salió una rueda que rodando fue a parar a una laguna, en otra, nos quedamos sin frenos…, menos mal que nunca pasó nada grave. El caso es que el Toyota estaba bastante achacoso y con frecuencia se estropeaba; las reparaciones menores las hacía Ayarza, que era un manitas, pero si eran de envergadura, lo llevábamos al taller, donde Félix, el mecánico del hato, se hacía cargo. Había que tener mucho cuidado cuando se circulaba de noche por la carretera asfaltada durante la época de lluvias ya que, al estar todo inundado, era uno de los pocos sitios que permanecía seco y las vacas lo utilizaban para dormir. En caso de atropello, la culpa era del conductor si se producía en esta época, por el contrario, la culpa era del dueño de la vaca si se producía en la época seca.

Los sábados por la noche nos íbamos de fiesta al Samán. Después de cenar en alguno de los pequeños restaurantes familiares que había en el pueblo, nos invitaban a bailar joropo en alguna de las casas. El joropo es un baile típico llanero muy rítmico, a Ayarza se le daba muy bien, incluso se atrevía a zapatear, a los demás, no tanto. Entre baile y baile, pasaba la señora de la casa con un cubo de agua regando el piso, que era de tierra, para asentar el polvo que se levantaba con el baile. El grupo de música estaba compuesto por arpa, cuatro y maracas, a mí me encantaba la música que tocaban. Había varios sones además del joropo, uno de ellos el contrapunteo. En él se enfrentaban dos cantantes que tenían que improvisar, respondiéndose el uno al otro, además las estrofas tenían que rimar, era como una especie de rap llanero.

Nuestra comunicación con el exterior se hacía a través del correo postal. Miguel Fernández, un canario que era el administrador del hato, venía regularmente en su avioneta para traer las nóminas de los trabajadores y de paso nos traía el correo que nuestras familias enviaban a la dirección de la compañía en Valencia. A él también le entregábamos nuestras cartas para que las echara en Valencia, ya que era mucho más rápida esa vía que echarlas en el correo del Samán.

De vez en cuando teníamos que ir a Caracas o a Valencia de papeleo y aprovechábamos para ir al cine y a comer a un buen restaurante. Generalmente, íbamos en autobús, en la línea “Los Bravos de Apure”, que paraba en la puerta de entrada al hato. También hicimos varios viajes, a Cúcuta en Colombia, a Puerto Ayacucho en el Territorio Federal de Amazonas, pero el que más recuerdo es el que hicimos al río Capanaparo para visitar la comunidad indígena de los Cuivas. Fuimos con una familia de Elorza que conocía la zona. Esa parte de los Llanos era algo diferente a El Frío ya que había médanos de arena y extensos morichales acompañaban el cauce de los ríos. A mitad de camino nos encontramos con los indios que venían andando desde su poblado. Eran bajitos y muy morenos, venían cargados con grandes fardos que sujetaban a sus frentes, una mujer incluso cargaba un perro encima del fardo. Iban a Elorza, pues allí en la iglesia les daban ropa y comida. Me llamó la atención el que los habitantes de Elorza se refirieran a ellos mismos como “racionales” en contraposición a los indios. Les compramos arcos y flechas y me quedé con las ganas de comprarles un chinchorro que tejían con la fibra de la palma moriche, pues solo llevaban los suyos y no tenían para vender. Conseguí un chinchorro en un viaje posterior que hice a la misma zona. De vuelta, paramos en un hato y dimos un paseo a caballo hasta una laguna que decían que estaba encantada, el sitio era precioso, la laguna era enorme, llena de patos y garzas, su color azul contrastaba con el verde de la sabana. La silla que llevaban los caballos eran antiguas, muy bonitas. Meses más tarde, en una bodega del Samán en donde vendían de todo, encontramos dos sillas de montar parecidas que estaban arrumbadas en un rincón, Ayarza y yo las compramos. Tuvimos que mandarlas a coser pues estaban algo estropeadas, pero quedaron estupendas.

No todo fueron días de vino y rosas, tuvimos un incidente que, aunque pudo acabar en tragedia, afortunadamente tuvo un final feliz. Un día, Argelia que estaba en la puerta de la casa, vio a Jacobo que llegaba a caballo y dijo: ahí viene Jacobo, debe de haber cazado algo porque viene lleno de sangre. Efectivamente, venía lleno de sangre, pero no por haber cazado, sino porque el caballo le había dado una patada en la cara. Según nos contó, encontró un becerro atascado en el barro, quiso ayudarlo a salir, pero cuando se estaba bajando del caballo éste se asustó, Jacobo se cayó y el caballo le alcanzó la cara con la pata. Suerte que no le dio con el casco, porque en ese caso le habría destrozado la cara. El golpe le había provocado una hemorragia y ésta no paraba, así que por la noche lo trasladamos al hospital de San Fernando a unas dos horas de El Frío. Félix, el mecánico del hato, que tenía una pick-up, se ofreció a llevarlo, así que pusimos un colchón en la caja de la camioneta para que Jacobo fuera acostado y dos de nosotros nos subimos con él, teníamos que sujetarle las sábanas para que no se volaran. Fue una noche angustiosa porque en el hospital tardaron mucho tiempo en atenderlo y mientras tanto Jacobo no paraba de vomitar coágulos de sangre. Necesitaba urgentemente una transfusión, pero no tenían sangre de su tipo y a nosotros no nos dijeron nada. Menos mal que Ayarza se puso en contacto con los Maldonado y ellos enviaron su avioneta para trasladar a Jacobo a un buen hospital de Valencia. Allí, nada más llegar, le pusieron una transfusión y Jacobo se recuperó totalmente. Fue un final feliz, además, casualidades de la vida, la enfermera a cargo de la planta donde se encontraba Jacobo era de Sevilla y lo conocía. No fue el único incidente que tuvo, pues en otra ocasión le salió un herpes en el torso, “la culebrilla” le llamaban en los Llanos. También decían que cuando te rodeaba todo el torso y la culebrilla se mordía la cola, te morías. Jacobo fue al Samán donde una curandera le puso un emplasto de hierbas, pero como no se le curaba tuvo que irse a un hospital de Caracas. Hubo otros percances, pero de menor importancia, a Joaquín se le ocurrió usar la espina de una palma como mondadientes y la infección que le causó fue bonita, estuvo con la cara hinchada durante días. A mí, la picadura de una avispa me provocó una reacción tremenda, me salieron ronchas por todo el cuerpo y el picor era insoportable, tuve que ir al médico a que me pusiera una inyección.

Los garceros

La primera salida a la sabana que efectué pocos días después de llegar al hato, fue a un garcero del caño Macallinal. Había llegado Javier y tenía interés en visitarlo. Como no había caballos para todos, Esteban tuvo que ir en burro. Era la primera vez que recorría la sabana, la fauna era impresionante, por todos lados se veían chigüires, babas, galápagos, y enormes bandadas de aves acuáticas. La vista se perdía en el horizonte y te invadía una inmensa sensación de libertad.

El garcero estaba espectacular, había cientos de nidos de gabán huesito y garza paleta sobre el bosque de galería que bordeaba el caño. Allí estuvimos un rato observando el comportamiento de las aves y haciendo fotografías. De vuelta al hato, el burrito que llevaba Esteban ya no podía más de cansancio y Javier propuso que yo me montara a la grupa con él y le dejara mi caballo a Esteban. En eso estaba, intentando pasar de mi caballo al de Javier sin desmontarme cuando algo los asustó y el de Javier que era potrón y más nervioso que los otros salió corcoveando con nosotros dos, la silla se aflojó y Javier salió disparado yendo a caer a un barrizal, acto seguido le seguí yo. Afortunadamente, no nos pasó nada, conseguimos calmar al caballo y ponerle bien la silla, y yo me subí a la grupa del caballo de Ayarza. Al volver, tuvimos ocasión de ver una serpiente de cascabel bastante grande, tranquilamente enrollada en el suelo. Era la primera vez que veía una, y la última, pues no volví a ver ninguna más en El Frío. Antes de llegar a la casa, tuvimos que cruzar un caño, el caballo de Ayarza se resbaló y yo me quedé en el agua, como no quedaba mucho para llegar, decidí que lo mejor era seguir andando y no tener ningún incidente más con los caballos. Ese fue mi bautizo en Los Llanos.

Posteriormente, localizamos otros cinco garceros más en ese mismo caño, y otro en la laguna del Boral. En estos garceros anidaban trece especies de aves acuáticas, cada cual más ruidosa, era como una comunidad de vecinos bulliciosa y bullanguera. Las especies tenían sus preferencias a la hora de elegir el sitio para construir sus nidos, la garza morena, la cotúa y la garza blanca preferían los sitios expuestos de las copas de los árboles; por el contrario, las zamuritas, garza azul, garcita ganadera y garcita blanca, preferían anidar en los pisos más bajos. Las especies nocturnas, como los chicuacos, preferían pasar desapercibidas, ocultando sus nidos entre la vegetación. Ya finalizando la época de lluvias se incorporaban el gabán huesito y la garza paleta.

En los garceros, ante la presencia de un predador, los pollos tienen como reacción defensiva regurgitar la comida, con la finalidad de que el predador se entretenga comiendo los peces regurgitados mientras ellos se ponen a resguardo entre el follaje. En estos sitios, muchas regurgitaciones caen al agua y los caribes están acostumbrados a acudir en masa a devorarlas en cuanto se produce un “plof”. Pues bien, en una ocasión tuvimos que salir por piernas al ver que el agua a nuestro alrededor comenzaba a hervir con el movimiento de los caribes. Vimos una culebra de agua que había salido del agua poniéndose a salvo en un árbol, tenía unas heridas tremendas, probablemente causadas por los caribes.

Realizamos un seguimiento de la anidación de estas especies a lo largo de la estación reproductora. Mientras Ayarza y yo tomábamos datos, Jacobo hacía fotografías y Joaquín, tomaba apuntes en su cuaderno de dibujo. Todo esto se plasmó en un libro de divulgación que nos publicó la empresa petrolera LAGOVEN.

A la captura de babas y galápagos

Yo había ido al hato a hacer mi tesis sobre la biología del galápago y Ayarza sobre la baba. Como estas especies compartían el mismo hábitat, juntamos nuestros esfuerzos para capturarlos. Las hembras más grandes de galápago llegaban a alcanzar más de 30 cm de longitud; los machos no llegaban a los 25 cm. No era una especie que se cazara comercialmente, pero su carne era muy apreciada por los llaneros. En Semana Santa los dueños de los hatos daban permiso para capturarlos ya que era costumbre muy llanera comer galápago asado. Así como los caimanes estaban en peligro de extinción, las babas eran muy abundantes. Se habían librado de ser cazadas por su piel al ser menos rentables, ya que eran más pequeñas y tenían unos osteodermos o placas óseas en la piel del vientre lo que hacía que esta piel no se pudiera aprovechar. Los machos más grandes no llegaban a alcanzar los 3 m de longitud, mientras que los caimanes podían llegar a los 6 m. Los caños y lagunas del hato estaban llenos de babas y galápagos, calculamos que la población de galápagos rondaba los 60.000 ejemplares y la de babas unos 17.000.

Uno de los métodos que utilizábamos para capturarlos era el chinchorro. El chinchorro consistía en una red de arrastre de unos 15 m de longitud, que llevaba plomos en su parte inferior y flotadores en la superior, de manera que podía arrastrarse entre dos personas. Nos los hacía Cornelio, un pescador que vivía en una casa al borde del caño Guaritico. Nosotros le llevábamos los rollos de nylon y él lo tejía. Él mismo fundía el plomo, y con unos moldes de arcilla obtenía unos cilindros huecos que amarraba en la parte inferior de la red. Los flotadores los hacía de madera de balsa, que era muy ligera y tenía una gran flotabilidad. Aunque no tenía electricidad y agua corriente, vivía en un sitio privilegiado, con unas magníficas vistas del río donde se veían retozar las familias de toninas.

El chinchorro era muy efectivo, sobre todo en la época seca, cuando en los pocos lugares donde había agua se concentraba toda la fauna. Además de galápagos y babas que era lo que nos interesaba capturar, también caían peces, generalmente corronchos, chorroscos, guabinas y caribes, y si teníamos suerte, algún bagre rayao o cachama, que iban a la cazuela.

Al final de la época seca, algunos caños se secaban hasta tal punto de que en algunos tramos solo quedaba barro, y los galápagos y babas permanecían enterrados en el fango. Superficialmente, lo único que se observaba era una pequeña depresión. Al ir con un palo o “chuzo”, de ahí viene la expresión llanera de “chucear”, tanteando estos lugares, se comprobaba la presencia de estos animales; si era una baba, al tocarla con el palo salía corriendo de su refugio; si, por el contrario, era un galápago, se quedaba quieto y había que desenterrarlo.

También efectuábamos capturas nocturnas. Las babas se detectaban fácilmente al iluminarlas con un foco, pues sus ojos destacaban como dos puntitos rojos en la oscuridad. Una vez localizadas, Ayarza se acercaba sigilosamente y con un lazo Palmer las capturaba. En el caso de los galápagos, durante la época de puesta recorríamos a pie la sabana y con la ayuda de una linterna localizábamos las hembras que salían a desovar.

Conseguimos capturar más de 1.800 galápagos y 324 babas. A las babas les poníamos cinta adhesiva en la boca para que no la pudieran abrir y así manejarlas sin peligro. Los galápagos eran muy agresivos, tenían una fuerte mandíbula provista de un pico, los llaneros decían que si te mordían no te soltaban y tenías que cortarles el cuello. No tuvimos ocasión de comprobarlo. Una vez capturados, los metíamos en el Toyota y los llevábamos al laboratorio, donde se pesaban, medían y marcaban para su posterior reconocimiento. Sacrificábamos un pequeño número de ejemplares para obtener datos sobre su dieta y su ciclo sexual. El resto, lo devolvíamos al lugar de su captura.

Entre Guanare y el Hato El Frío

A principios de 1979 se incorporó Benjamín Busto para hacerse cargo de la Estación. Por aquellas fechas Ayarza se había mudado a Caracas para trabajar en la Fundación La Salle, y Joaquín y Jacobo habían regresado a España. Esteban seguía en la Estación, no así Argelia que se fue al Samán. En su lugar entró Olga con su hijo Johnny.

Yo había conocido a Benjamín durante mi estancia en Doñana, en donde era el responsable del centro de recuperación de rapaces. Allí surgió la chispa entre nosotros y entablamos una relación que se vio interrumpida porque él tuvo que irse a hacer el servicio militar, obligatorio en España en aquella época, y yo a Venezuela. En El Frío se encontraron nuevamente nuestros caminos, y ya no volvieron a separarse.

Cuando llegó Benjamín el coche había pasado a mejor vida, el grupo electrógeno se había estropeado, no teníamos luz, ni agua, ni gas para cocinar. La cocinera preparaba la comida en una fogata que hacía dentro de un bidón y teníamos agua gracias a una bomba de mano. Así estuvimos un tiempo. Para desplazarnos disponíamos de una moto de trial. Con ella íbamos a hacer las compras al Samán; había que vernos a los dos con la moto cargada con un cartón de huevos, un racimo de plátanos y comestibles varios. Tengo que decir que nunca se nos rompió un huevo. También la utilizábamos para recorrer los caminos de la sabana. En la época de lluvias se formaba un barro tan espeso y pegajoso, que en una ocasión Benjamín se quedó atascado con la moto, y no la pudo sacar ni con la ayuda de un llanero y su caballo. Tuvo que volver con un tractor para recuperarla.

En mayo de ese año la Universidad Experimental de los Llanos “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ) me contrató para dar clases de zoología en Guanare. Era una universidad de reciente creación donde se impartían las carreras de Zootecnia, Agronomía e Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Entre semana vivía en Guanare y durante los fines de semana y vacaciones me traslada al Frío.

Yo seguía con mi estudio sobre el galápago por lo que, con la ayuda de Benjamín y Esteban, continuaba chinchorreando por los caños y lagunas del hato. En uno de esos lances, mientras estaba en el agua algo me rozó la pierna, y al mirar vi que tenía una herida: un caribe me había dado un mordisco y me había dejado un trozo de carne colgando. La cosa no fue a más, dejamos de chinchorrear y el médico del pueblo me cosió la herida. Los caribes tienen unos dientes triangulares enormemente afilados que cortan como cuchillas, a mí me recordaban a los de un tiburón, pero en miniatura.

Benjamín emprendió dos nuevos estudios, uno sobre la nidificación de los paseriformes y otro sobre la reproducción del corocoro rojo. En El Frío, a pesar que había numerosos bandos de corocoros durante la época seca, no había garceros de esta especie, por lo que teníamos que ir al hato vecino, La Horqueta, donde había una pequeña colonia. La primera vez fuimos a caballo con Esteban, que era el que conocía el camino. Como era época de lluvias la sabana se encontraba inundada y los caños estaban muy profundos. Al llegar a uno bastante grande, ninguno de los caballos quería meterse al agua. Benjamín, que tenía el más manso, lo obligó a cruzar. Los dos acabaron nadando, la silla se soltó y Benjamín perdió la camisa y la navaja que llevaba en el bolsillo. Esteban y yo, buscamos una parte más estrecha y pasamos sin contratiempo. Fue una paliza, entre ida y vuelta fueron más de ocho horas, cuando llegamos a la casa estábamos derrengados. En las visitas posteriores nos llevábamos los chinchorros y nos quedábamos varios días. Allí nos atendía un llanero llamado Oropesa. Recuerdo que para desayunar nos preparaba un café negro y unas arepas enormes que acompañaba con atún de lata o un buen plato de caraotas negras con carne.

En cuanto al trabajo de la nidificación de los paseriformes, Benjamín tenía, y sigue teniendo, un talento especial para encontrar los nidos por muy bien ocultos que estuvieran. Encontró 164 nidos de 35 especies cuyo periodo de cría se extendía desde abril hasta noviembre. Los nidos eran muy variados, podían tener forma de copa, bolsa o túnel, y estar situados en el suelo, sobre la vegetación acuática de las lagunas o sobre los árboles. Algunas especies formaban colonias, como los arrendajos que tejían unas grandes bolsas que colgaban de las ramas de los árboles. El tordo-mirlo era el que menos se esforzaba en sacar adelante a sus crías, ya que depositaba sus huevos en los nidos de las otras especies. Con estos datos publicamos un artículo científico en la revista Biotrópica y otro en Doñana Acta Vertebrata.

Conseguimos ahorrar algo de dinero y Benjamín se compró un buen equipo fotográfico. Siempre lo llevaba consigo y fotografiaba todo lo que se le ponía por delante. Tenía una paciencia infinita para esperar el momento adecuado para hacer la foto. En una ocasión vimos que una culebra de agua había capturado una baba, la tenía atrapada entre sus anillos esperando a que se asfixiara. Benjamín se quedó horas esperando para ver si se la tragaba, pero tuvo que abandonar el aguardo porque al llegar la noche ya no se veía nada. Con el abundante material fotográfico que obtuvo Benjamín, y con un texto que escribimos Ayarza y yo, preparamos un libro de divulgación sobre la fauna llanera que nos publicó LAGOVEN.

Por aquella ápoca empezaron a venir tres biólogos de la Universidad Simón Bolívar de Caracas para hacer sus tesis. Emilio Herrera sobre la biología del mato y Bianca sobre la reproducción de la baba. El tercero, de cuyo nombre no me acuerdo, iba a hacerla sobre los peces. El primer día nos acompañó a chinchorrear para ver qué especies de peces capturábamos, y mientras estábamos en el agua le mordió un caribe. A pesar de que llevaba un pantalón vaquero, le traspasó la tela, dejándole la marca de los dientes en la carne. No volvió a venir a El Frío. También pasó un tiempo con nosotros Juan Carranza, un biólogo cordobés que había estado en la selva haciendo un trabajo sobre los murciélagos vampiro y los indios. Nos contó que los indios, al dormir al descubierto, tenían los dedos de los pies llenos de las heridas que les provocaban los murciélagos al alimentarse de su sangre. También pasó un tiempo con nosotros un biólogo canario muy simpático, Marcos Báez. Estudiaba los dípteros, así que se pasaba todo el día capturando moscas y mosquitos. Para ello tenía un artilugio que estaba formado por un bote del que salían dos tubos, el extremo de uno lo colocaba cerca del mosquito que quería capturar y por el extremo del otro sorbía como si estuviera tomando un refresco con una pajita, de esta forma el mosquito quedaba atrapado en el bote. También nos visitaba con frecuencia un fotógrafo belga, Christian Belpaire. Estaba haciendo un reportaje sobre los llaneros y sus familias. Hacía unas fotos en blanco y negro muy buenas, sabía captar la esencia de la vida llanera.

En octubre, Benjamín quiso celebrar mi cumpleaños asando dos cochinos. Tuvimos que ir a la casa de un tío de Esteban que se encontraba en la fundación Mucuritas. Cerca había un monolito en recuerdo de la batalla del mismo nombre que libró José Antonio Páez con un ejército de llaneros contra los españoles. Para llegar a la casa tuvimos que atravesar un caño en una curiara. Una vez comprados los cochinos, los llevamos de vuelta nadando amarrados a la curiara y los dejamos en el recinto de la estación. A la mañana siguiente uno se había escapado y Benjamín estuvo correteando detrás de él hasta que consiguió capturarlo. Una vez sacrificado y limpio, pudimos ver que tenía la piel llena de puntitos rojos causados por la mordedura de las candelitas, que son unas hormigas carnívoras ¡Con razón se escapó el pobre! Fue una bacanal, un cochino lo asamos en una gran fogata y el otro lo hicimos en el horno de la cocina ¡comimos hasta hartarnos!

A Joselo, le dio una temporada por escaparse de la laguna donde lo teníamos. Aprovechaba que una parte de la cerca se había aflojado y con el peso de su cuerpo la vencía y salía por encima. Teníamos que salir a buscarlo a la sabana y no era fácil lidiar con un ejemplar que pesaba media tonelada. Esteban lo enlazaba por el morro y con la ayuda de un tractor lo trasladábamos nuevamente a su recinto. Con el tiempo se construyó una laguna más grande rodeada por una buena cerca de donde ya no podía escaparse.

Otros inquilinos que vivían con nosotros eran un potrillo y un cunaguaro. El potrillo lo encontramos perdido en la sabana, tenía pocos días ya que todavía le quedaba parte del cordón umbilical, era tan pequeño que lo cogí en brazos y lo metí en el coche. No encontrábamos la manera de darle leche, probamos con un cubo que tenía una tetina, que era el que utilizaban para los becerros, pero nada. Al final, Benjamín dio con la solución, cogió una botella de refresco de un litro y la llenó con leche, cortó un dedo de un guante de goma de los que se utilizan para fregar y se lo puso en el gollete, y por fin el potrillo se puso a mamar. Teníamos que tener cuidado porque si nos dejábamos la puerta de la casa abierta se metía y se comía todos los papeles que encontraba. Cuando llegaron las lluvias, los mosquitos no lo dejaban en paz y se ponía a dar patadas a la puerta, por lo que lo dejábamos entrar a pasar la noche. El cunaguaro nos lo trajeron unos llaneros, por lo visto habían matado a la madre. Nos seguía como un perrito, incluso cuando íbamos a bañarnos a un pozo que había cerca de la casa. Era una hembra, le pusimos de nombre Bárbara en honor a la novela sobre el Llano de Rómulo Gallegos. También andaba por la casa un arrendajo que Benjamín había criado con larvas de avispa. Le encantaba acompañarnos a desayunar y se acostumbró a tomar café, que le dábamos con una cucharilla. Era muy listo, había aprendido a abrir las cajas de cerillas y se entretenía sacándolas una a una, cuando se cansaba cogía la caja con el pico y la revoloteaba esparciendo las cerillas que quedaban.

Empezaron a llegar los primeros turistas a la estación. Los traía en avioneta un piloto polaco llamado Kaminski. Eran grupos pequeños, generalmente alemanes, personas muy agradables que compartían la casa con nosotros. Benjamín los llevaba a dar una vuelta por el hato y quedaban encantados con la experiencia. Más adelante, esta actividad constituyó una fuente importante de ingresos para la estación, que se utilizaba para mejorar las instalaciones y para financiar estudios científicos.

¡Misión cumplida!

Aprovechando el mes de vacaciones y otro mes más de permiso que me dieron en la universidad, me fui a Sevilla a terminar de escribir la tesis. En Sevilla me acogió en su casa Ana Andreu que vivía en Heliópolis, cerca de los dos chalés en donde se encontraba la sede de la Estación Biológica de Doñana. Por aquel entonces no había ordenadores personales, los análisis estadísticos los hacía en el centro de cálculo de Sevilla. Tenía que pasar mis datos a unas tarjetas perforadas que era lo que podía leer el ordenador. Para hacer las gráficas, utilizaba papel milimétrico que luego pasaba a papel vegetal con un rotulador de tinta china. Como no era muy buena con la máquina de escribir, una mecanógrafa profesional tecleó la versión final de la tesis. Conté con la ayuda inestimable de Enrique Collado, hombre de inagotables recursos que me asesoró en diversos aspectos de la tesis y revisó críticamente el manuscrito. Javier me hizo ensayar tantas veces la exposición, que acabé sabiéndomela de memoria. Finalmente, me trasladé a Pamplona y un 27 de septiembre de 1980 defendí mi tesis en la Universidad de Navarra, cumpliendo así el propósito que me había llevado a Venezuela.

Momentos antes de la lectura, cual no fue mi sorpresa, al encontrarme a Enrique Collado, Rosalía Martín, Miguel Delibes y Joaquín López sentados en un banco a la entrada del salón donde iba a defender mi tesis. Se habían hecho los más de mil kilómetros que había entre Sevilla y Pamplona para venir a verme sin decirme nada. Me hicieron entrega de un diploma firmado por todos mis compañeros de la Estación Biológica de Doñana, desde la limpiadora hasta el director. Joaquín había hecho dibujos para representar a cada uno de ellos según el tema de su estudio o el tipo de trabajo que hacían. Tengo que decir que es el único diploma que tengo enmarcado en mi casa.

Una vez de vuelta en Venezuela, Benjamín terminó por trasladarse a Guanare. Yo seguía de profesora en la universidad y a él lo contrataron como responsable del zoocriadero de caimanes. Seguíamos en contacto con El Frío, ya que íbamos a menudo para seguir con nuestros trabajos, y también para llevar a mis estudiantes de prácticas. En Guanare, compramos una casa con unas bonitas vistas al río Guanare y al piedemonte andino y allí estuvimos viviendo algunos años más. Fue una época de nuestras vidas muy feliz, que se vio culminada con el nacimiento de nuestro hijo Adrián, un precioso y deseado niño de 4 kg de peso.

Han pasado más de cuarenta años desde que pisé por primera vez el Hato El Frío, pero todavía recuerdo la sensación de libertad que me invadía cuando recorría la sabana, la espectacularidad de los garceros en la época de lluvias, y las increíbles concentraciones de babas y galápagos durante la época seca. Termino este escrito con la estrofa de una canción llanera que resume mi sentir en aquellos años:

Sabaneando sol a sol

por la llanura me pasaba todo el día

y cantaba con amor

¡ay con amor!

a toda la tierra mía.

Agradecimientos

A Javier Castroviejo, que hizo posible mi viaje a Venezuela, y a la Familia Maldonado, que hospitalariamente me acogió en el Hato El Frío. A mi madre, que guardó las cartas que yo escribía a mi familia contándole cómo era mi vida en Los Llanos, cartas que me entregó antes de su muerte. Releyéndolas me he acordado de muchas cosas que se me habían olvidado. A Benjamín que, con mejor memoria que yo, me ha ayudado a recordar vivencias olvidadas. Y a todos aquellos con los que compartí mi vida en El Frío y me ayudaron con mi trabajo.

Sevilla a 17 de mayo de 2021